Partons à la découverte de la jolie ville touristique d’Albi. Elle se trouve à une petite heure de route de Toulouse. On y trouve un centre historique médiéval préservé, et une des plus belles cathédrales de France. Baignée par le Tarn, la ville rouge (à cause de la couleur des briques) mérite une visite 🙂

Albi et le Tarn

La ville existe depuis l’époque gauloise où il y existait déjà un petit port sur la rivière du Tarn. Le premier pont est construit au Xe siècle. Avant ça, il fallait utiliser un bac pour traverser la rivière. Comme ce pont était trop étroit (une charrette ne pouvait même pas passer), il est reconstruit en XIIIe siècle. C’est le Pont Vieux qu’on voit maintenant. Il fait 150m de long. Au XVe siècle il change complètement d’apparence car on y construit des maisons sur les piliers, un peu comme le Ponte Vecchio de Florence. Une terrible crue en 1766 détruira tout ça. Au XIXe siècle on recouvre les pierres de briques, c’est un peu plus raccord avec le reste de la ville 🙂

La rivière du Tarn a toujours été un axe économique majeur pour la ville. On transportait de nombreuses marchandises en bateau, comme le vin de Gaillac, le chanvre et surtout le pastel qui a fait la richesse de la ville. On récoltait les feuilles de pastels, qu’on faisait sécher. Puis on les malaxait en forme de boules, des coques (ou coca en provençal). Ces coques qui se conservaient facilement étaient ensuite envoyées vers les sites de production. En utilisant de l’eau et de l’urine, une oxydation se faisait et à la fin on obtenait une teinture bleue largement utilisée au moyen âge. Cette culture du pastel à donné le nom de « Pays de Cocagne », synonyme de richesse et d’opulence 🙂

Il est encore possible de naviguer sur le Tarn à Albi. Vous pourrez embarquer à bord de gabarres et partir pour des balades le long de la rivière. Pour préparer votre excursion, rendez-vous sur le site d’Albi Croisières 🙂

En 1864 on un nouveau pont est construit, le Pont Neuf, ainsi qu’un viaduc pour le train. On peut découvrir aussi le déversoir, l’écluse et la Centrale Hydro-Electrique Du Chapitre (sur l’emplacement d’un ancien moulin). Elle produit chaque année suffisamment d’électricité pour 8000 habitants. Albi possède aussi la plus ancienne fonderie de France (la 3e plus ancienne du monde), la fonderie Gillet construite en 1687 sous Louis XIV.

La Cathédrale Sainte-Cécile

La cathédrale d’Albi, c’est LE monument de la ville, celui qui fait sa renommée! Elle a été construite pendant deux siècles de 1282 à 1480 sur un piton rocheux qui domine le Tarn. Quand on arrive à côté de la cathédrale, on découvre une immense masse de briques à l’allure austère. On se croirait presque devant une forteresse imprenable. À cette époque la région sort toujours d’une longue période de troubles suite à la Croisade des Albigeois pour mettre fin à l’hérésie Cathare. La prospérité économique revient. L’église décide de reprendre du pouvoir sur la population en reconstruisant des cathédrales dans toute la région.

La redécouverte de l’usage de la brique marquera un tournant. Héritage oublié des romains, la brique n’était plus utilisée depuis des siècles. On préférait la pierre pour sa noblesse, ou les constructions en bois et en torchis pour la simplicité et le prix. Mais suite à de nombreux incendies (notamment à Montauban), on réinvente la brique rouge romaine, faite d’argile cuite. Elle s’appelle maintenant la brique foraine (ou la brique toulousaine). Avec elle, on peut construire facilement grand et vite. C’est exactement ce qu’il fallait pour la nouvelle cathédrale d’Albi qui devait remplacer l’antique cathédrale en pierres. Avec une estimation de 25 millions de briques utilisées, c’est la plus grande cathédrale en briques du monde!

L’évêque Bernard de Castanet pose la première pierre, enfin la première brique plutôt, et choisi l’architecte catalan Pons Descoyl pour établir les plans (ce même architecte construira ensuite la Cathédrale de Palma de Majorque). Pour Albi, il faut faire grand et puissant, mais aussi simple voir pauvre. En effet, la population s’était réfugiée dans le catharisme et ses principes de pauvretés en réaction aux excès de luxe du clergé.

L’entrée dans la cathédrale se fait par la façade sud, en passant par un escalier donnant sur la Porte de Dominique de Florence, du nom de l’évêque d’Albi. À l’époque, les habitations médiévales arrivaient au pied des murailles massives. Plus tard on décorera cette entrée avec un imposant baldaquin en pierre finement sculpté. On se doute déjà que l’intérieur va surprendre!

Après une période de frein dans la construction due aux épidémies de pestes et à la Guerre de Cent ans, ça repart de plus belle. Le nouvel évêque d’Albi est Louis Ier d’Amboise, de la famille du roi Louis XI. Il veut faire d’Albi une grande ville digne de sa famille. On oublie l’austérité du début de la construction. La cité est riche grâce au commerce du pastel et du safran, alors on va mettre le paquet pour la décoration intérieure de la cathédrale!

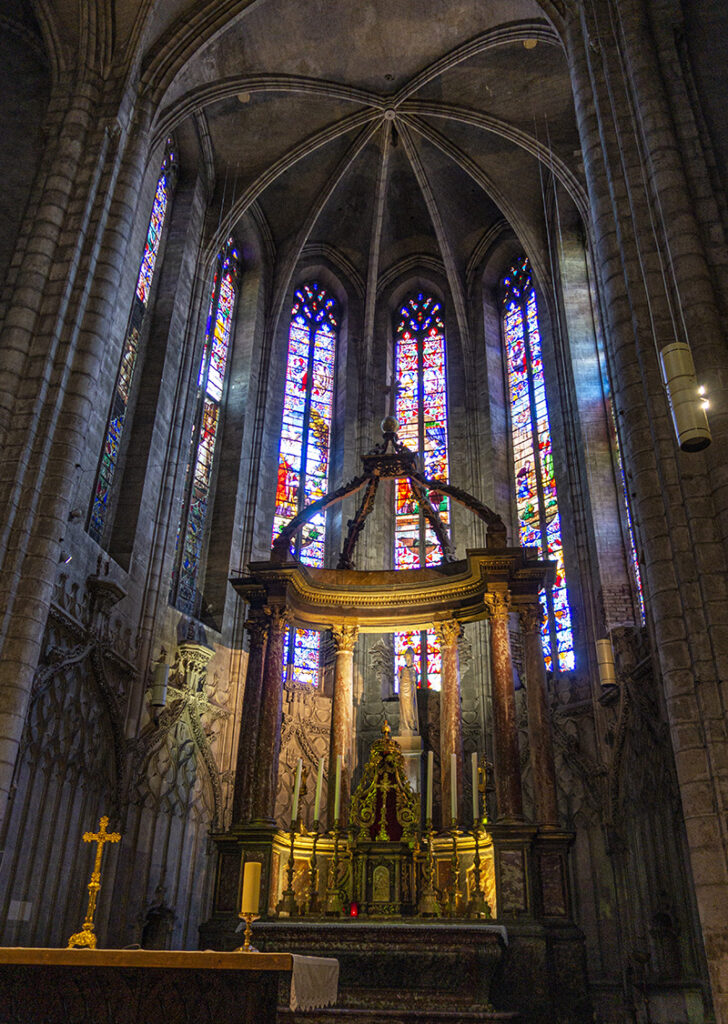

Le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est réussi! C’est un choc incroyable quand on pénètre dans la cathédrale! On passe d’un extérieur brut massif et sans décorations, à un espace incroyablement riche et peint jusqu’au plafond! C’est la plus grande cathédrale peinte d’Europe et la seule avec des murs et des voutes entièrement peints!

Le véritable chef d’œuvre de la cathédrale, cest la grande fresque du Jugement Dernier peinte sur le mur ouest en 1484. Avec 270m² de peinture, c’est une des plus grandes fresques médiévales de France. Il y avait à l’origine trois volets. Celui situé entre les piliers sera détruit plus tard.

Au dessus de cette fresque, il y a un grand orgue de 15m de haut installé bien plus tard en 1736. C’est le 4e plus grand de France.

Un grand jubé finement sculpté est rajouté. Cette véritable dentelle de pierre de 18m de long et 8m de haut servait à marquer la frontière entre l’espace des fidèles et celui des chanoines.

Les grandes peintures et les ornements qui recouvrent les murs et le plafond sont l’œuvre de l’évêque suivant, Louis II d’Amboise. Il fait venir de nombreux talentueux artistes d’Italie qui vont peindre sur des échafaudages de plus de 30m de haut. Il y a énormément de couleur bleue, qui est une des couleurs les plus chères à l’époque (le bleu de France aussi appelé bleu de roi).

Plus tard, le nouvel évêque Charles II de la Berchère décide de suivre la mode. Les fidèles doivent à nouveau être au cœur de la messe. Il insiste tout de même pour conserver le jubé (c’est d’ailleurs un des rares jubé ayant survécu en France) mais y fait creuser des ouvertures. Il décide aussi de détruire la partie centrale du mur du Jugement Dernier. À l’époque, la peinture recouverte de poussières et de suif n’était déjà plus très visible.

Dans la paroi épaisse, il fait creuser une porte et une chapelle sous le clocher. Le résultat est très réussi. L’éclairage provenant de la fine ouverture du mur du clocher prolonge parfaitement la perspective!

C’est le dernier gros changement dans la cathédrale 🙂 Si je devais mettre un petit bémol à cette cathédrale, ce serait pour les peintures en trompe l’œil avec des formes géométriques. On est pas loin de la crise d’épilepsie quand on les regarde un peu trop longtemps!

En 1792, après la Révolution, il est prévu de totalement détruire la cathédrale d’Albi! C’est grâce à l’intervention de Jean-François Mariès (un ingénieur local) auprès du ministre que le bâtiment sera sauvé in extremis! Ce même ingénieur deviendra ensuite le grand architecte du renouveau d’Albi, en rasant une partie de l’ancienne ville médiévale insalubre et en créant un véritable parvis autour de la cathédrale. On le surnomme le « Hausmann albigeois ».

Au fait, si vous vous demandez pourquoi elle s’appelle la Cathédrale Sainte-Cécile, c’est en référence à Cécile de Rome. C’était une jeune femme romaine qui croyait en Dieu au début de l’église à Rome au IIIe siècle, alors que les chrétiens étaient persécutés. Après avoir converti son mari elle sera condamnée à être décapitée. Le bourreau n’arrivera pas à la tuer après 3 coups d’épées (un quatrième coup était interdit). Elle agonisera pendant quelques jours. Des siècles plus tard à Rome, on retrouvera sa dépouille et son corps intact. C’est la sainte patronne des musiciens, et Albi posséderait quelques unes de ses reliques.

La cathédrale est classée monument historique depuis 1862 et au patrimoine mondiale de l’Unesco en 2010. La cathédrale est aussi protégée des pigeons par des faucons pèlerins qui y ont élu domicile depuis les années 1980 😉

La maison du Vieil Alby

En se promenant dans les ruelles du centre ancien, on navigue au hasard au milieu de vieilles maisons. On finit toujours par arriver à la Maison du Vieil Alby (1 rue de la Croix Blanche). Cette maison médiévale typique en briques et pans de bois avec colombages est un des symboles de la vieille ville.

Elle est achetée par la ville en 1970 pour être restaurée. Elle accueille régulièrement des animations sur le patrimoine albigeois (ouvert de 14h15 à 16h45). C’est aussi le spot photo idéal pour avoir une maison médiévale et le grand clocher de la cathédrale 🙂

La Collégiale Saint-Salvi

À quelques pas de la cathédrale, on peut visiter la Collégiale Saint-Salvi. Ok, c’est tout de suite beaucoup moins impressionnant, mais ça vaut tout de même le coup d’y aller 🙂 Elle est dédiée à Saint Salvi. C’était un noble issu d’une riche famille gallo-romaine qui décide de devenir moine puis ermite. En 574 la population d’Albi décide d’en faire son premier évêque. Il servira les habitants jusqu’à sa mort par la peste dix ans plus tard. Sa dépouille était enterrée ici.

La grande église de la collégiale date du XIe siècle. Jusqu’à la construction de la cathédrale, c’était le plus grand édifice de la ville avec 67m de long et 22m de large. On utilisait encore la pierre dans un style roman. Après la Révolution, elle sera utilisée comme grange à foin avant de redevenir une église en 1800 et nécessiter beaucoup de travaux de restauration.

On peut y découvrir l’imposant Orgue Moucherel sur une énorme piédestal en pierre. Il date de 1737. Quand les paroissiens apprennent que cet habile artisan était dans la ville pour l’orgue de la cathédrale, ils lui ont demandé d’en construire un aussi pour l’église. Il le réalisera en utilisant une partie des pièces de l’ancien orgue de la cathédrale.

On peut aussi voir des grandes toiles de peintures qui racontent l’histoire de Saint Salvi et un ensemble de sculptures en bois polychromes représentant le « Christ aux liens ».

La visite se continue en franchissant quelques marches pour arriver dans le cloître et son jardin. Calme et sérénité dans ce très bel écrin de verdure 🙂

Le Palais de la Berbie

Un autre grand monument à Albi, c’est le Palais de la Berbie (et pas le palais de Barbie hein). « Berbie » est une vieille déformation en occitan du mot latin qui désignait l’évêché. En effet, ce palais, qui ressemble d’avantage à un château fort, a été construit de 1228 à 1308 pour être la grande résidence de l’évêque. Comme à l’époque les relations n’étaient pas au beau fixe avec la population, si ce n’est franchement hostile (avec l’essor de l’hérésie cathare), les évêques cherchent à se protéger et le palais prendra cette allure de forteresse.

Le Musée Toulouse-Lautrec

Henri de Toulouse-Lautrec, le célèbre peintre né à Albi en 1864. Il sera l’âme de Montmartre à Paris en faisant des peintures de la vie de bohème, des cabarets et de la prostitution. Atteint d’une maladie qui a freiné sa croissance (il mesurait 1.52m), il attrapera aussi la syphilis et l’alcoolisme et la tuberculose finiront de ruiner sa santé. Il meurt à 36 ans. Peu après sa mort, ses amis et sa mère (comtesse) cherchent à ouvrir un musée pour préserver son œuvre. Les anciens locaux du Palais de Berbie sont disponibles et le projet aboutit. Le musée ouvre ses portes en 1922. C’est la plus grande collection au monde autour de ce « grand » peintre! Le musée propose aussi des œuvres de nombreux autres artistes. (Je n’ai hélas pas pu le visiter…)

Plus d’infos sur le site officiel.

Les Jardins du Palais

Au XVIIe siècle, le nouvel évêque de la ville, Hyacinthe Serroni décide de transformer l’ancienne basse cour du palais forteresse. Comme il a un prénom fleuri, quoi de mieux qu’en faire un grand jardin à la française? Une grande terrasse est aménagée, avec une vue imprenable sur le Tarn et la rive droite.

On peut en profiter en se promenant sur un joli passage avec treillis en pergola, agrémenté de quelques statues. C’est vraiment très beau et agréable, et c’est en accès libre 🙂

La ville abrite aussi le Musée Lapérouse, qui vous en apprendra beaucoup sur ce célèbre navigateur et explorateur né à Albi. Il disparaitra dans les Pacifique en 1788. Louis XVI lui avait demandé de réaliser un tour du monde doublé d’une expédition scientifique. Au sud de la ville vous pourrez aussi flâner et vous détendre dans le très mignon Parc Rochegude.

Ambialet

À moins de 30min d’Albi, il faut découvrir Ambialet. Le site est déjà étonnant de par sa nature. Le Tarn fait une boucle de 3km avant de reprendre son trajet dans les gorges. À l’endroit le plus étroit, les deux rives du Tarn sont éloignées de moins de 10m! C’est une mystérieuse presqu’ile avec ses églises et son château en ruine sur un promontoire rocheux. Un véritable cliché de carte postale! En suivant la route D74, un sentier permet de rejoindre le sommet d’une colline pour avoir un magnifique panorama 🙂

Ce petit village est aussi étroitement lié à Albi car c’est le fief d’origine de la famille Trencavel. Du XIe au XIIIe siècle, la Maison Trencavel était une des plus puissantes dans le sud de la France, après le comte de Toulouse et le roi d’Aragon. Il était de coutume que l’évêque d’Albi soit lié à cette famille.

Laisser un commentaire